「なぜMVNOの提供するサービスはMNOの提供するサービスより安いの?」

この記事ではこんな疑問に答えていきます。

そもそも「格安スマホって何?」「MNO?MVNO?少し詳しく知りたい!」という方はこちらの記事をどうぞ。

<この記事で分かる結論> MVNOの提供サービスが安い理由は3つ! 1.MVNOはMNO(3大キャリア)の通信設備を借りているから 2.実店舗を構えない(もしくは少ない)から 3.価格の安さで勝負している業界でもあるから

MVNOの提供する格安SIMは、MNOの提供するSIMよりも価格が安いです。

月額料金が安くなり固定費を抑えることができるのは格安SIMの一番のメリットですよね。

具体的にはどれくらい月額料金が安くなるのでしょうか。

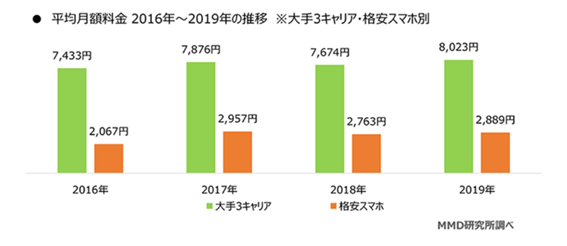

以下の図は、大手3キャリアと格安スマホの平均月額料金の推移と比較です。

出典

MMD研究所、2019、「スマホの月額料金、2016年比較で大手キャリアは590円増加、格安スマホは822円増加!【MMD研究所調査】」、(2020年8月取得、https://www.orefolder.net/2019/12/mmd-labo-17/)

2019年における大手3キャリアと格安スマホの平均月額料金の差を見てみると、1か月で実に約5000円以上も安くなっています。

毎月の固定費が5000円も安くなっていると考えるとその差はとてつもなく大きいですね。

では、大手3キャリアと比較し一体なぜこんなにも安い価格でサービスを享受できるのでしょうか。

MVNOの提供サービスが安い理由を以下に見ていきましょう。

MVNOが安い理由①MNO(3大キャリア)の通信設備を借りているから

MVNOは3大キャリア(au、docomo、ソフトバンク)からアンテナ、基地局、通信ネットワークといった「通信を行うために必要な回線や設備」を借りてサービスを提供しています。

MNOから通信設備を借りることで、MVNO事業者は、

・莫大な初期設備投資費用を抑えることができる

・通信設備の維持・メンテナンス費がかからない

といったメリットがMVNOにあります。このようなメリットがある分、MVNO事業者はユーザーに安価な価格でサービスを提供できるわけです。

ここまで聞いて、この「通信設備を借りる」ということにイメージがつきにくいかもしれません。

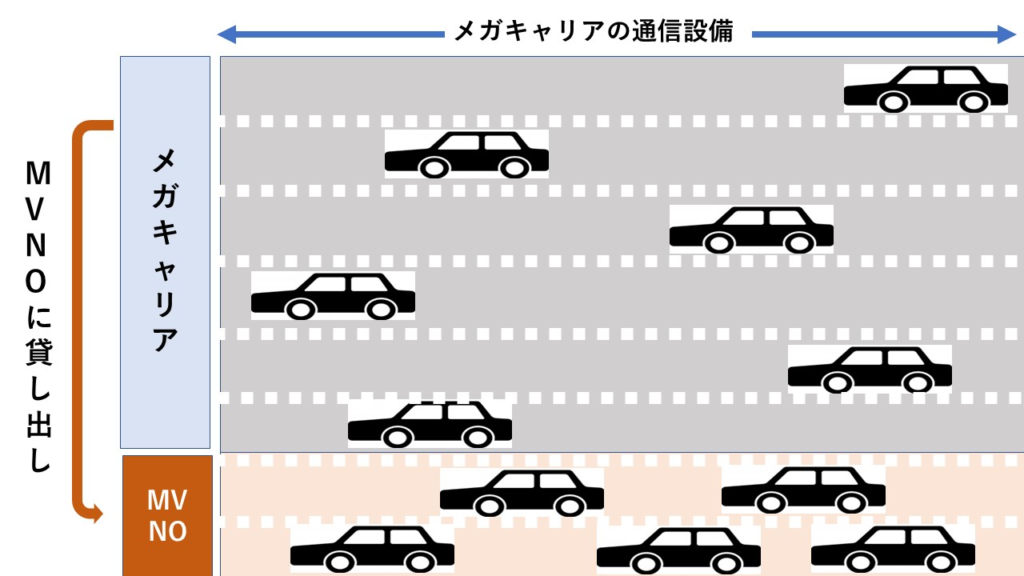

イメージとしては、下記の図のように高速道路を思い浮かべてみてください。

道路そのものが通信設備で、車は通信データです。

例えば、ソフトバンクが100車線の幅を持つ巨大な高速道路(通信回線)を持っているというイメージをしてみてください。

MVNOはソフトバンクの持つ車線から10車線を借りて、その10車線で自社のサービスの通信を行っているというイメージです。

高速道路(通信設備)を作る初期費用、維持費、メンテナンス代がかからない分安くサービス提供ができるんですね

<参考1>MVNOの仕組みをもう少し詳しく知りたい方向けに…

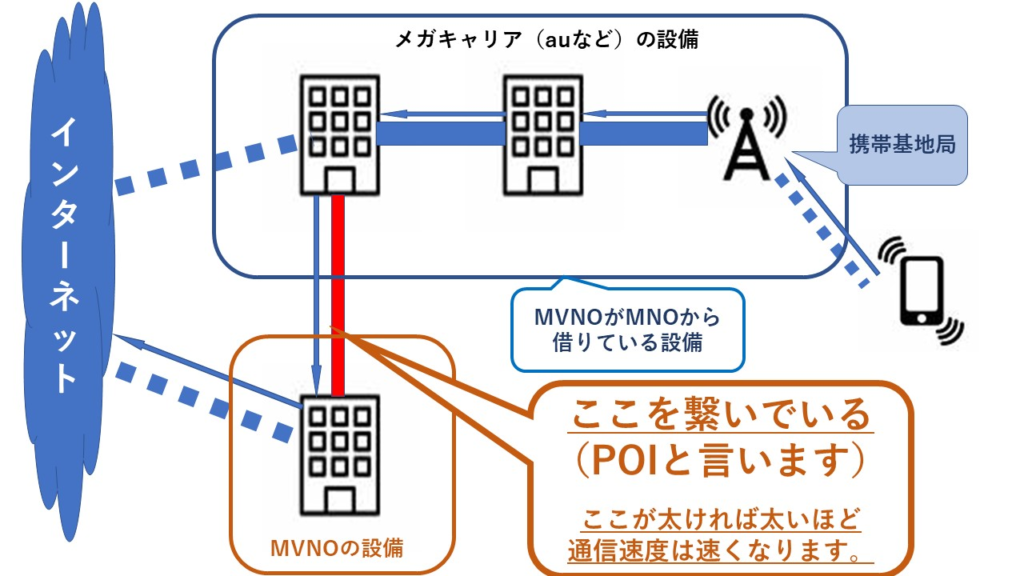

MVNO事業者が実際にMNOから借りている設備は、スマホの電波を拾う基地局~相互接続点(POI)と言われているところまでです。

そして、MVNOの通信速度はこのPOIの太さで決まります。ちょうど、このPOIの道幅が「高速道路で借りている車線数」にあたります。POIの道幅が広い(借りている車線数が多い)ほど、回線は込み合わず通信速度は速くなります。逆に、POIの道幅が狭い(借りている車線数が少ない)と、回線は混雑して通信速度が遅くなってしまいます。

よくある疑問として、「MVNOの通信品質は悪いのか」という話がありますが、通信品質はMVNOも3大キャリアも変わりません。理由は、MVNOの通信設備は3大キャリアの通信設備をレンタルしているだけで同じものを使っているからです。

ただし、「通信時に使える車線の数」は3大キャリアよりも少ないので、車線が混雑し、通信速度が低下する可能性があります。

MVNOも3大キャリアも、通信の品質は変わらない。けれど通信速度は変わるんですね

<参考2>なぜMNOはMVNOに通信設備を貸すのか?

なんでわざわざauやソフトバンクはMVNOに通信設備を貸し出すの?と疑問に感じる人もいるかもしれません。

貸し出している側のメリットとしては

・余分な回線をMVNOに貸し出すことで一定額の確実な収入になる

というメリットがあります。

実際、MVNO事業者はこの「回線のレンタル費」が支出の大半を占めるくらい莫大なお金をMNOに支払っています。

MNOが通信設備を貸し出すことは、MNOにとってもMVNOにとっても、またユーザーにとってもメリットがあることなんですね。

MVNOが理由②実店舗を構えない(もしくは少ない)から

MNO事業者は、全国各地に実店舗(取り扱い専門店)を構え、サポート体制が充実しています。それに対しMVNO事業者は、実店舗を構えないか、もしくは少ないという特徴があります。

実店舗を構えないことにより、MVNOには

・不動産費用を抑えることができる

・人件費を抑えることができる

などというメリットがあります。

実店舗を構えない、もしくは数を少なくすることで費用を抑えることができて、その分安いサービスの提供ができているわけですね。

その代わり、我々ユーザー視点では実店舗が存在しない分

・対面でのサポートを受けることができない(もしくは、受けづらい)

というデメリットがあります。

mineoやUQモバイルのように実店舗を構えるMVNOもあれば、LINEモバイルやIIJmiono等のように実店舗を構えないMVNOもあります。数でいうと実店舗を構えるMVNOの方が圧倒的に少ないです。

MVNOが安い理由③価格の安さで勝負している業界でもあるから

MVNOはMNOに回線設備の一部を借りてサービスを提供していますから、回線速度ではどうしてもMNOには敵いません。

また、実店舗を構え対面でのサポート体制も充実しているMNOには、サポート面でも不利になりがちです。

そんなMVNOがMNOと差別化できる点と言えばやはり価格面です。

確かに、近年MVNOも価格の安さだけでなくそれ以外の部分で価値を生み出していこうとする傾向があることに間違いはないです。ですがそもそもがMVNOという業界自体、MNOと差別化するために価格面で勝負する業界になります。

価格が高いMVNOなんて「MNOで良くないか?」と言われかねませんからね。

さらに総務省の調べによるとMVNOの事業者数は2019年9月段階で1060社に達しています。

価格の安さでMNOと差別化しなければならないMVNO業界。なおかつMVNO同士でも実に1060社もの事業者同士が競争している環境にあるということもあり、価格面での競争は熾烈です。

我々ユーザーからすれば競争環境にある分安くサービスを享受できるので嬉しいですね。

まとめ

MVNOが、MNOと比較し安くサービス提供できるのには以下の3つの理由がありました。

・MVNOはMNO(3大キャリア)の通信設備を借りているから

・実店舗を構えない(もしくは少ない)から

・価格の安さで勝負している業界でもあるから

実際、価格が安いからといって品質に問題があるわけではありません。あくまでMVNO事業者は3大キャリアから通信設備を借りているだけなので、通信の品質は3大キャリアと変わりません。

ただし、高速道路の例のように、車線の一部を借りているだけなので通信が混雑して通信速度が低下しやすいことは確かに事実として存在します。

なぜMVNOの提供サービスが安いのか、その理由を自分でも知っておくことで、いざMVNOの提供するサービスを使うことになっても安心して使うことができますね。

※この記事を書いている私は、とある通信事業者に努めるサラリーマンです。 また、この記事は2020年8月20日段階の情報になります。 できるだけ情報が更新される度に記事の情報も更新しますが、 それでも最新の情報ではない可能性もありますのでご注意ください。

コメント